莆田假鞋之都的灰色产业链与转型困境

莆田假鞋之都的灰色产业链与转型困境

【产业起源与历史脉络】

上世纪八十年代,莆田因承接国际品牌代工订单形成制鞋产业基础。随着订单需求增长与利润追逐,部分作坊通过仿制技术私下生产高仿鞋品,逐渐形成“假鞋之都”的生态。

【灰色产业链运作模式】

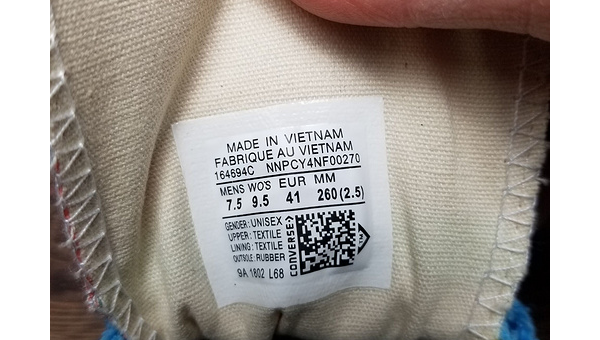

从原材料采购、模具开发到生产加工,莆田已形成完整的地下产业链。部分厂商通过社交媒体、电商平台以“尾单”“原厂”等话术销售,甚至出现“代购级”仿品以假乱真。

【打假困境与执法挑战】

尽管监管部门持续打击,但家庭作坊式生产隐蔽性强,线上销售渠道难以溯源。部分消费者知假买假的行为,客观上助长了产业链的持续存活。

【转型之路道阻且长】

当地政府推动自主品牌建设与合规化转型,但受限于技术积累薄弱和品牌认知度低,多数企业仍难以摆脱对仿制模式的路径依赖。

【法治与社会责任反思】

破解假鞋困局需强化法治监管与技术防伪手段,同时推动消费者意识转变。唯有打破“造假-牟利”的恶性循环,才能实现区域产业的可持续发展。